Project

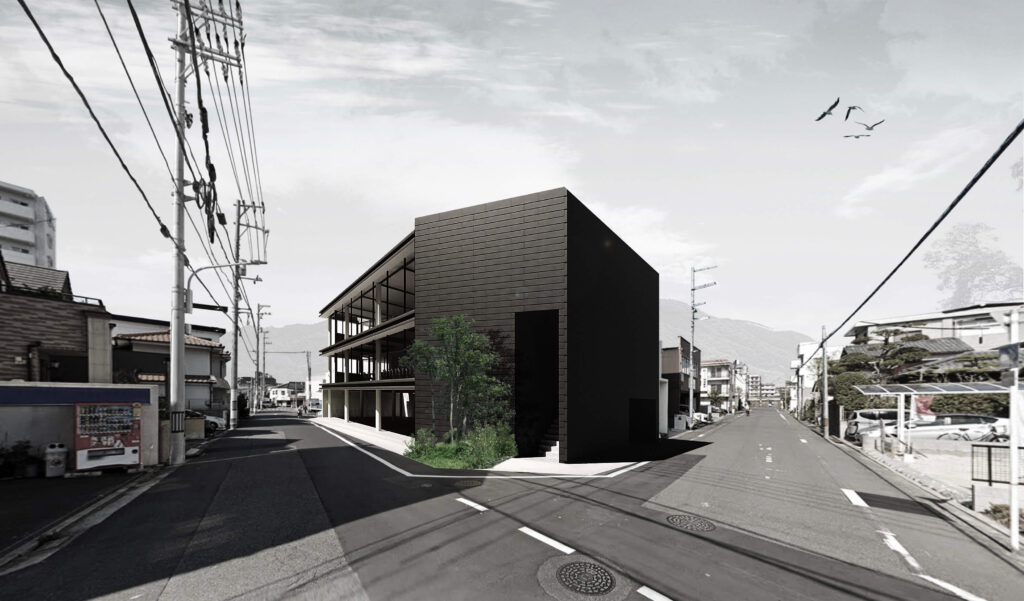

HOUSE M-次世代に繋ぐ、1300年の歴史の継承-

Hamada City, Shimane, 2025

経緯

本計画は、約1300年前に足利尊氏と弟の直義が建立した歴史ある寺院の庫裡の改築です。二世帯住宅の機能を有し、親子が適度な距離感を保ちつつ共に暮らし、寺院を地域に開くことが求められました。

進学や就職を機に都会に引っ越したまま子どもが戻ってこないという人口動態の問題は、そのまま地域住民や門徒の寺離れに直結し、地方の寺院は存続が危ぶまれる危機的状況にあります。必然的に、この社会問題に応えるコンセプチュアルな提案が求められました。

しかし、1階部分と外装は8年前に手を加えたばかりで既存の状況が良好であったことから、実際に手を加えることを許されたのは、子世帯になる予定の2階部分と階段室のみでした。つまり、外まわりを全く触ることなく、物理的に地面と切り離された2階で、地域に開かれた場をどう生むかという難題に挑むプロジェクトでした。

コンセプト ― 手塩にかけて作り込まれた庭園との関係を再構築する

コンセプトの手がかりにしたのは、前住職が手塩にかけて育て上げた、敷地内に広がる美しい庭園でした。前住職が就任してから庭園が今の姿になるまでの歴史を丁寧にヒアリングし、糸口を探しました。1988年(昭和63年)に山陰地方を襲った大雨により寺院の敷地内で土砂災害が起こったことがきっかけとなり、擁壁が築造されました。

この擁壁を自然の風景に馴染ませるため、前住職の手によって、さつき400本、つつじ200本が植樹され、現在の庭園の原型が作られました。

その後、東日本大震災で被災した福島県の復興支援として、福島を代表する淡墨桜という品種の桜を50本植樹しました。さらに、新住職の新参記念樹として紅葉を200本、新住職のご兄弟の守り樹として桃の木を3本植樹しました。

これらの樹木はいずれも日本の四季を感じることができるものであり、見頃を迎える時期には寺院の周辺は多くの参拝客で賑わいます。そこで、この庭園の一部を公園として地域に開放し、現在の庭園の姿になっています。

この庭園の歴史に敬意を払い、2階から眺める庭園を身近に感じながら生活を送ることができる環境を丁寧に作ることが、本プロジェクトのコンセプトとなりました。

継庭によって生まれた、唯一無二の新しい価値

HOUSE Mでは、リビング・ダイニングは家族の団欒の場であると同時に、大切な来客を通す場所としても想定しています。自然光に照らされた美しい庭園の魅力を最大限に伝えるため、既存の階段には少し暗めの仕上げ材を採用し、ゆっくりと登っていった先で一気に空間が開け、視線の先に庭園が広がるようなストーリーが大切であると考えました。

そこで、階段ホールからリビング・ダイニング、既存バルコニーを介して、庭園へとまっすぐに視線が抜けるように室の配置計画を行いました。既存のバルコニーに設けてある腰壁が庭園との関係を物理的に分断していたため、黒く塗り、腰壁に沿って配置した大小さまざまな植物が腰壁の存在を消し、庭園とシームレスなつながりが得られるように工夫しています。

この操作によって、既存バルコニーは庭園とリビング・ダイニングをつなぐ【継庭】へと役割を変えました。

『2階に登らなければ見ることのできない庭園の新しい姿を楽しむことができる庫裡』

という、新たな寺院の価値につながりました。

地産地消 ― 樹齢100年の特別なテーブル

歴史ある寺院の住職が生活を送る空間であることから、厳格さと重厚感、落ち着いた照明計画を意識しています。リビング・ダイニングに設えた樹齢100年を超える欅のテーブル天板は、地元で伐採され、30年以上工場で寝かされていたものを特別に譲り受けた一級品。

地元で育った樹木を、地域の人間が集まり、愛される寺院で活用する――という物語を新住職も気に入ってくださり、採用に至りました。

Information

- Date.

- 2025.03

- Principal Use.

- 庫裡

- Location.

- 島根県浜田市

- Structure.

- 木造2階建て

- Site Area.

- -

- Total Floor Area.

- 106.60㎡(32.18坪)

- Furniture.

- YUTAKA オリジナル

- Photo.

- 矢野 紀行

- Structural Design.

- 皆川 宗浩 / ジムネ構造空間研究所

- Lighting Plan.

- 山本 樹里 / TACT Lighting Design Office

- Construction.

- 宗清 正男 / 有限会社エルメイク